SOSTIENE BRUNTLAND…..

Un tormentone letterario-filosofico della prima metà degli anni ’80 fu il romanzo del praghese Milan Kundera “L’insostenibile leggerezza dell’essere”. Questo titolo mi è tornato in mente leggendo un commento di Alberto Mingardi su La Stampa, nel quale così si esordisce:

“C’è chi dice no: anche se non sa tanto bene a che cosa. Il caso dell’Expo è interessante. Appena incominciato, ha già trovato i suoi contestatori. I quali, se li si prende sul serio, pare abbiano in mente un altro modello di sviluppo: che finisce per essere proprio lo stesso che hanno in mente i sostenitori dell’Expo. Questi ultimi hanno tarato la loro «Carta di Milano» su un concetto studiatamente opaco: quello di «sostenibilità». [1]

Se è evidentemente falsa l’affermazione che gran parte dei contestatori dell’EXPO non sappiano neanche a cosa si oppongono e perché, su un’altra sono invece d’accordo: quello di sostenibilità è un concetto “studiatamente opaco”. E sulla opacità di certe idee – o meglio, sulla loro voluta ambiguità – si possono costruire illusori castelli in aria, ma anche erigere i padiglioni della esposizione universale di Milano.

Il termine in sé, entrato in circolazione dopo la pubblicazione del Rapporto Bruntland nel 1987, ha avuto una vita abbastanza breve ma travagliata. La sua definizione più nota e condivisa, contenuta in quel documento, era la seguente:

Il termine in sé, entrato in circolazione dopo la pubblicazione del Rapporto Bruntland nel 1987, ha avuto una vita abbastanza breve ma travagliata. La sua definizione più nota e condivisa, contenuta in quel documento, era la seguente:

“equilibrio fra il soddisfacimento delle esigenze presenti senza compromettere la possibilità delle future generazioni di sopperire alle proprie” [2].

Tutto, allora, sembrava chiaro ed evidente. Fatto sta, però, che su questa base si sono sviluppate correnti di pensiero e proposte assai diverse, per cui il pur accattivante concetto di ‘sviluppo sostenibile’ purtroppo resta vago, come si sottolinea anche in un documento elaborato in occasione d’un incontro sulla ‘Sostenibilità globale’ , promosso dall’O.N.U. nel 2012.

“Lo sviluppo sostenibile è un concetto fluido e nei due passati decenni sono emerse varie definizioni. Nonostante un dibattito in corso sul suo significato attuale, si tende ad enfatizzare pochi concetti comuni. […] Sebbene ci sia un generale consenso sul fatto che lo sviluppo sostenibile richieda una convergenza fra i tre pilastri dello sviluppo economico, della giustizia sociale e della protezione ambientale, il concetto resta elusivo…” [3]

Fluido, elusivo, opaco: tre aggettivi che sottolineano come l’idea stessa di sostenibilità sia stata viziata da una scarsa chiarezza sulla sua effettiva applicabilità ad una visione economica che, viceversa, diverge sempre più da una concezione ecologica. Ne consegue quella che nel titolo ho chiamato “l’insostenibile leggerezza della sostenibilità”, per indicare l’insopportabile ambiguità ed irrilevanza d’un principio forte degradato a pensiero debole, a parola-attaccapanni.

Perché il concetto di ‘sviluppo sostenibile’ possa essere preso in considerazione, diventando invece solido, stabile e trasparente, bisogna dunque smetterla con l’ambiguità di chi vuole ad ogni costo salvare capre e cavoli, iniziando a fare scelte sicuramente impegnative ma non rinviabili.

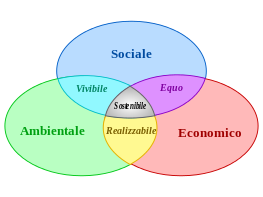

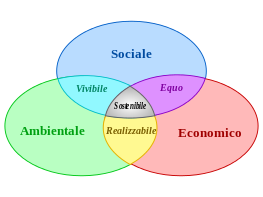

Un’immagine che rende bene il concetto originario e globale di ‘sostenibilità’ – ma che nella sua evidenza mostra subito quanto sia ambiguo e perfino mistificatorio cercare di applicarla all’attuale modello di sviluppo – è sintetizzata dall’intersezione grafica dei tre ‘campi’ d’intervento (sociale, ambientale ed economico):

-

Sostenibilità economica: intesa come capacità di generare reddito e lavoro per il sostentamento della popolazione.

-

Sostenibilità sociale: intesa come capacità di garantire condizioni di benessere umano (sicurezza, salute, istruzione, democrazia, partecipazione,giustizia), equamente distribuite per classi e genere.

-

Sostenibilità ambientale: intesa come capacità di mantenere qualità e riproducibilità delle risorse naturali. [4]

Ebbene, l’area derivante dall’intersezione delle tre componenti dovrebbe rappresentare ciò che si comunemente si indica con l’espressione sviluppo sostenibile, che dovrebbe essere caratterizzata da tre concetti-chiave: equità, vivibilità e realizzabilità. Sfido chiunque, però, ad affermare che l’attuale modello di sviluppo – presentato ormai come il solo possibile dai fautori del pensiero unico – risponda davvero a tali requisiti. Non bisogna essere ‘no global’ né ‘antagonisti’, infatti, per accorgersi che le nostre società diventano sempre meno giuste e vivibili e che la conciliazione fra economia ed ecologia è ancora molto lontana.

Eppure c’è qualcuno che, come Mingardi nel citato articolo su ‘La Stampa’, insiste proprio sul paradosso per cui l’EXPO di Milano sarebbe contestato proprio da chi propugna un modello di sviluppo che è quello che i suoi organizzatori avrebbero in mente. Ma è davvero così?

ESPOSIZIONE..A LA CARTE

Alla base di questa edizione dell’Esposizione Universale – che ha come tema centrale “Nutrire il Pianeta – Energia per la vita” – è stata posta la Carta di Milano, [5] un solenne documento presentato come la base teorica per “affermare il diritto al cibo come diritto umano fondamentale”. Si tratta di una dichiarazione d’intenti che dovrebbe conferire autorevolezza etica ad un evento miliardario, che invece appare sostanzialmente in linea con l’attuale visione produttivista e consumistica.

Alla base di questa edizione dell’Esposizione Universale – che ha come tema centrale “Nutrire il Pianeta – Energia per la vita” – è stata posta la Carta di Milano, [5] un solenne documento presentato come la base teorica per “affermare il diritto al cibo come diritto umano fondamentale”. Si tratta di una dichiarazione d’intenti che dovrebbe conferire autorevolezza etica ad un evento miliardario, che invece appare sostanzialmente in linea con l’attuale visione produttivista e consumistica.

In essa, ovviamente, ritroviamo affermazioni assolutamente condivisibili ed appelli sottoscrivibili, ma quel documento mi sembra un’ulteriore dimostrazione di quanto possa essere ambiguo il concetto di sostenibilità se diventa uno strumento multiuso come un coltellino svizzero.

La Carta di Milano, ad esempio, racchiude una serie di dichiarazioni che, da un lato, non mancano di fotografare l’evidente in-sostenibilità del nostro modello di produzione e di consumo. Dall’altro, però, focalizzano l’attenzione sulle criticità derivanti dalla cattiva gestione di questo modello (sprechi, disuguaglianze, scarsa consapevolezza, carente partecipazione, mancanza di adeguata innovazione), come se si trattasse solo di difetti, errori, effetti collaterali.

Basta sfogliarne il testo per trovare affermazioni sottoscrivibili da un punto di vista ecologico e sociale, come quelle raggruppate sotto il titolo “siamo consapevoli che…”. Penso che nessuno, infatti, potrebbe dichiararsi in disaccordo col fatto che il problema sia quello di “nutrire una popolazione in costante crescita senza danneggiare l’ambiente”,oppure che il cibo sia un elemento identitario d’un popolo e delle singole persone, o sul fatto che “è possibile favorire migliori condizioni di accesso a cibo sano e sufficiente nei contesti a forte urbanizzazione, anche attraverso processi inclusivi e partecipativi che si avvalgano delle nuove tecnologie”.

Direi quasi che si tratta di ovvietà, a meno che non ci sia qualcuno che dichiari apertamente la volontà di danneggiare l’ambiente e di negare il diritto al cibo ad intere popolazioni. Anche sul fatto che “una corretta educazione alimentare, a partire dall’infanzia, è fondamentale per uno stile di vita sano e una migliore qualità della vita” suppongo che non ci siano discussioni. Altrettanto scontata e generica, poi, appare l’esigenza di “adottare un approccio sistemico, attento ai problemi sociali, culturali, economici e ambientali e che coinvolga tutti gli attori sociali e istituzionali”.

Anche nelle altre sezioni della Carta di Milano, del resto, c’imbattiamo in affermazioni sacrosante, come ad esempio la convinzione che “il cibo abbia un forte valore sociale e culturale, e non debba mai essere usato come strumento di pressione politica ed economica” o anche quella che ribadisce quanto sia importante tutelare la diversità biologica: “l’attività agricola [è]fondamentale non solo per la produzione di beni alimentari ma anche per il suo contributo a disegnare il paesaggio, proteggere l’ambiente e il territorio e conservare la biodiversità.”

Tutto vero e giusto. Il problema è che queste considerazioni – pur parlando di “ingiustificabili disuguaglianze”, d’insopportabili sprechi alimentari e di sfruttamento eccessivo delle risorse naturali – non vanno oltre il livello della diagnosi, guardandosi bene dall’individuare le cause dei mali che denunciano.

Ma è proprio vero che si tratta solo di disfunzioni, diseconomie e criticità di un sistema di per sé valido ed accettabile, o piuttosto siamo di fronte alle ovvie conseguenze di un modello economico-sociale di per sé iniquo, antiecologico e predatore di risorse? La Carta di Milano non dà una risposta, mantenendo l’ambiguità del concetto di sviluppo sostenibile inteso come obiettivo da perseguire mediante una semplice correzione di rotta, non certo come cambiamento profondo e radicale di un modello di per sé ecologicamente e socialmente insostenibile.

Se andiamo a leggere le proposte operative, il documento ci offre indicazioni e strumenti che hanno a che fare solo con il miglioramento della situazione attuale, in una visione riformista del problema. A noi cittadini, alla società civile ed alle imprese , infatti, si richiedono: maggiore consapevolezza e senso di responsabilità; pratiche virtuose per la riduzione dell’impatto ambientale (come il riuso ed il riciclaggio): creatività ed impegno civile; recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari; diversificazione delle produzioni agricole e maggiore attenzione al benessere degli animali. Come a dire: se il sistema funziona male. Tocca a voi darvi una regolata ed essere più responsabili.

Ai governi e alle istituzioni internazionali, inoltre, si richiede:

- di adottare misure normative che rendano “effettivo il diritto al cibo e la sovranità alimentare”, rafforzando la legislazione in materia agro-alimentare e coordinandosi con le organizzazioni;

- di tutelare giuridicamente il cibo da frodi e pratiche scorrette, promovendo la sicurezza alimentare e diffondendo “la cultura della sana alimentazione”;

- di “declinare buone pratiche in politiche pubbliche e aiuti allo sviluppo che siano coerenti coi fabbisogni locali, non emergenziali e indirizzati allo sviluppo di sistemi alimentari sostenibili”;

- di promuovere la ricerca e lo sviluppo in materia alimentare, migliorando l’efficacia nella produzioni e riducendo gli sprechi al consumo;

- di “considerare il rapporto tra energia, acqua, aria e cibo in modo complessivo e dinamico, ponendo l’accento sulla loro fondamentale relazione, in modo da poter gestire queste risorse all’interno di una prospettiva strategica e di lungo periodo in grado di contrastare il cambiamento climatico”.

Mi sembra evidente che, fatta eccezione per quest’ultimo punto, un po’ più esplicito e qualificante, ciò che la Carta di Milano ci propone non ha proprio nulla di alternativo, proponendo di fatto solo la rimodulazione dell’attuale modello agro-alimentare, in chiave di maggiore efficienza (sul piano economico) e di più diffusa e consapevole partecipazione (sul piano civico-sociale).

Ma siamo certi che sia questa la sostenibilità da perseguire?

UN MANIFESTO PER L’ALTERNATIVA

Il 22-23 aprile scorso si è tenuto a Brescia, presso la Fondazione Micheletti, un convegno sulle “tre agricolture” (industriale, biologica ed ecologica), in vista del quale è stato predisposto un documento, il Manifesto di Brescia [6], che annovera tra i suoi primi firmatari Giorgio Nebbia, Alberto Berton, Guido Pollice, Pier Paolo Poggio e Giovanna Ricoveri.

Si tratta ovviamente di una disamina molto più critica sull’insostenibilità della nostra agricoltura industrializzata, chimicizzata e standardizzata, causa prima dei guasti ambientali e delle ingiustizie economiche stigmatizzate dallaCarta di Milano, senza però individuarne le responsabilità reali.

Nel suo linguaggio essenziale si afferma infatti che:

“Negli ultimi due secoli si è verificata una rottura dei vincoli naturali con l’avvento di una modernizzazione che ha promesso di soddisfare i bisogni fondamentali di popolazioni in rapida crescita attraverso l’industrializzazione dell’agricoltura, dell’allevamento e pesca, nonché della trasformazione e distribuzione degli alimenti. Tale industrializzazione, facendo perno sulla meccanizzazione, sull’impiego di sostanze chimiche come concimi e pesticidi e su una selezione genetica orientata alle varietà a resa elevata, si è imposta nei paesi di più antico e consolidato sviluppo, come quelli europei e americani, con una forza capace di travolgere tutte le resistenze. L’agricoltura, nella visione corrente, è così diventata un reparto dell’industria, adottandone la logica di standardizzazione, uniformazione, economie di scala, espulsione e precarizzazione della manodopera.”

Il ‘peccato originale’ da cui scaturiscono i mali denunciati, dunque, va individuato nel fatto che – in nome del progresso – l’agricoltura ha visto violato il suo legame con la natura, divenendo sempre più una realtà affidata al sapere scientifico e tecnologico ed a scelte verticistiche, che l’hanno sottratta al controllo e alla gestione diretta delle comunità locali.

A quel modello di sviluppo agricolo – dominato sempre più dalle multinazionali e soggetto a manipolazione e brevettazione delle stesse risorse naturali – è ovviamente corrisposto un modello di alimentazione e, più in genere, di consumi e di stili di vita.

“Questa macchina, sostenuta da una formidabile azione pubblicitaria, talvolta mascherata da informazione scientifica, presenta delle crepe e vibrazioni pericolose, sembra procedere alla cieca orientata solo dalla logica del profitto, creando guasti eccessivi sul suolo su cui poggia, nella sua avanzata arreca danni alle forme viventi e alle stesse persone che trascina nella sua marcia apparentemente inarrestabile…”

Ma un modello di economia fondato unicamente sulla ‘logica del profitto’ e del tutto incurante del rispetto degli equilibri biologici e di quelli sociali non potrà mai diventare sostenibile, almeno nel senso originario del termine. Se partiamo dalla definizione sintetica riportata all’inizio, infatti, non si comprende come un sistema fondato sulla massimizzazione del profitto possa conciliarsi con l’esigenza di garantire lavoro e cibo alla popolazione mondiale, benessere e giustizia ai singoli ed alle comunità locali e la qualità e riproducibilità delle risorse naturali.

Come fa, ad esempio, una visione economica che alimenta lo spreco a ridurre gli sprechi? Come può uno sviluppo fondato sull’accentramento delle risorse energetiche promuovere pratiche di controllo decentrato di fonti rinnovabili da parte delle comunità locali?

Come possiamo aspettarci una semplice ‘razionalizzazione’ di un’agricoltura industrializzata “incompatibile con l’ecosfera e la vita degli ecosistemi, come appare dalle crescenti manifestazioni di cambiamenti climatici, di erosione del suolo, di perdita di fertilità e di biodiversità, di inquinamento delle acque ad opera dei residui di concimi e pesticidi e dei residui della zootecnia.” ?

Ovviamente si tratta di una domanda retorica, poiché – per parafrasare l’evangelista Luca – “Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto: non si raccolgono fichi dalle spine, né si vendemmia uva da un rovo…” [7]. E’ inutile aspettarsi che l’albero del profitto dia frutti di giustizia e di rispetto dell’ambiente, che sono invece la logica conseguenza di un modello produttivo profondamente diverso, di un’economia che nasca ecologica e non finga di diventare tale, per riparare i danni già commessi.

“L’agricoltura ecologica, rispondente ai bisogni e alle necessità dell’oggi, può e deve raccogliere e superare l’eredità sia dell’agricoltura contadina sia di quella industriale […]. La sua affermazione, passando da situazioni di nicchia a fenomeno socialmente rilevante, le consentirà di svolgere un ruolo prezioso di rigenerazione sul piano culturale, ecologico ed economico rimettendo al centro dell’operare umano il valore del saper fare e della manualità, il valore del lavoro e del suo senso, il valore delle cose e delle relazioni, il valore del tempo, dei tempi dell’attesa, del silenzio e dell’otium come opportunità di conoscenza, come capacità di godere della vita senza consumarla.”

Non si tratta di considerazioni puramente filosofiche o del vagheggiamento di utopie georgiche. Sono in realtà prospettive per la cui realizzazione già da tempo operano migliaia di persone, scegliendo stili di vita alternativi, seguendo modelli di alimentazione più sana e naturale, riprendendosi le risorse energetiche che sono di tutti, producendo con ritmi e modalità biologiche, uscendo dalla trappola di un consumismo che produce rifiuti e nevrosi.

Insomma, l’alternativa c’è, un altro mondo è possibile. Non credo proprio, però, che saranno le raccomandazioni della Carta di Milano a promuovere un vero cambiamento, che è invece il frutto di quella che, con Antonio D’Acunto, chiamerei “la Civiltà del Sole”. E concludo proprio con le parole di questo carissimo amico e maestro, citando il suo “decalogo” per conciliare economia ed ecologia:

“ 1 – La sostenibilità energetica e della materia nella produzione dei beni materiali e di consumo, con il crescente, fino al totale impiego del Sole, del rinnovabile e del riciclo della materia;

2 – La tutela della Biodiversità animale, vegetale e del volto del Pianeta;

3- La tutela e la preservazione integrale da inquinamento dei Beni Comuni, acqua, aria, etere;

4 – La tutela della storia e della cultura umana e dei beni da essa prodotti;

5 – Il diritto di ciascuna persona umana a realizzarsi con il lavoro e perciò la politica per la piena occupazione;

6 – La produzione ed il lavoro quali arricchimento dei valori dell’Uomo e del Pianeta;

7 – L’agricoltura e l’alimentazione nella naturalità e nella rinnovabilità;

8 – La Salute quale diritto inalienabile di tutti i cittadinim al livello massimo consentito dalle conoscenze di oggi;

9 – Il diritto alla scuola, alla crescita culturale, all’università ed alla ricerca scientifica, umanistica e tecnologica;

10 – La solidarietà. “ [8]

Si tratta di poche e semplici indicazioni, ma su di esse possiamo costruire un futuro davvero sostenibile, insieme e dal basso.

© 2015 Ermete Ferraro (https://ermeteferraro.wordpress.com )

[1] A. Mingardi, Contro la fame funziona anche il mercato > http://www.lastampa.it/2015/05/01/cultura/opinioni/editoriali/contro-la-fame-funziona-anche-il-mercato-zkaVazNLTuQXEfagFvtkJJ/pagina.html

[2] Bruntland Commission, Our Common Future, World Commission on Environment and Development (WCED), 1987, p.43

[3] Sustainable Development – from Bruntland to Rio 2012, Background Paper for consideration by the High Level Panel on Global Sustainability, 19 September 2010 – Prepared by John Drexhage and Deborah Murphy, International Institute for Sustainable Development (IISD), U.N. (September 2010) , p. 2 > http://www.un.org/wcm/webdav/site/climatechange/shared/gsp/docs/GSP16_Background%20on%20Sustainable%20Devt.pdf

[4] Cfr. articolo: http://it.wikipedia.org/wiki/Sviluppo_sostenibile e relativo grafico

[5] Leggi il testo in: http://carta.milano.it/la-carta-di-milano/ Le citazioni seguenti sono tratte da questo documento.

[6] Leggi il testo in: http://www.bfdr.it/index.php?option=com_docman&view=download&alias=5-manifesto-di-brescia&Itemid=127 Le citazioni seguenti sono tratte da questo documento.

[7] Vedi: Lc 6,44

[8] Antonio D’Acunto, La necessità di nuovi indicatori di un’economia che nasca dall’ecologia > http://www.terraacquaariafuoco.it/index.php/un-economia-che-nasca-dall-ecologia/43-la-necessita-di-nuovi-indicatori-di-un-economia-che-nasce-dall-ecologia

Giusto cinquant’anni fa moriva Aldo Capitini, il maggior esponente italiano del pensiero nonviolento. Correva il 1968, un anno indimenticabile che ha lasciato una traccia indelebile nella storia di tanti di noi che il mezzo secolo lo hanno superato già da un po’. Icastico simbolo di quella ‘rivoluzione culturale’ che sembrava preludere ad una vera e propria rivoluzione economica e politica, il Sessantotto ha rappresentato la cifra d’un cambiamento epocale, non generazionale, nel quale la figura di Capitini si era collocata in modo eccentrico, ma autenticamente rivoluzionario.

Giusto cinquant’anni fa moriva Aldo Capitini, il maggior esponente italiano del pensiero nonviolento. Correva il 1968, un anno indimenticabile che ha lasciato una traccia indelebile nella storia di tanti di noi che il mezzo secolo lo hanno superato già da un po’. Icastico simbolo di quella ‘rivoluzione culturale’ che sembrava preludere ad una vera e propria rivoluzione economica e politica, il Sessantotto ha rappresentato la cifra d’un cambiamento epocale, non generazionale, nel quale la figura di Capitini si era collocata in modo eccentrico, ma autenticamente rivoluzionario. Il concetto stesso di ‘persuasione’ – una delle parole-chiave utilizzate da Capitini fin dagli anni Trenta – mi sembra particolarmente significativo se vogliamo comprendere la sua particolare visione ‘religiosa’. E’ infatti un termine che evidenzia un processo di lento avvicinamento alla verità più che una fede acritica ed assoluta. In tempi di totale smarrimento di ogni riferimento ideologico o, viceversa, di insidiose tendenze all’integralismo religioso, dunque, direi che l’insegnamento di Capitini riesce ancora ad indicarci una via diversa verso una visione ‘aperta’ e costruttiva dell’impegno politico. La ‘persuasione’ capitiniana, infatti, non è frutto di un indottrinamento ideologico, ma piuttosto un non facile percorso verso la ricerca attiva – non contemplativa – della verità, che fa appello alla coscienza individuale per poi portarla a diventare coscienza collettiva, la sola che può operare la trasformazione dal basso della società.

Il concetto stesso di ‘persuasione’ – una delle parole-chiave utilizzate da Capitini fin dagli anni Trenta – mi sembra particolarmente significativo se vogliamo comprendere la sua particolare visione ‘religiosa’. E’ infatti un termine che evidenzia un processo di lento avvicinamento alla verità più che una fede acritica ed assoluta. In tempi di totale smarrimento di ogni riferimento ideologico o, viceversa, di insidiose tendenze all’integralismo religioso, dunque, direi che l’insegnamento di Capitini riesce ancora ad indicarci una via diversa verso una visione ‘aperta’ e costruttiva dell’impegno politico. La ‘persuasione’ capitiniana, infatti, non è frutto di un indottrinamento ideologico, ma piuttosto un non facile percorso verso la ricerca attiva – non contemplativa – della verità, che fa appello alla coscienza individuale per poi portarla a diventare coscienza collettiva, la sola che può operare la trasformazione dal basso della società. Viviamo in tempi difficili. Ancor più ostici se ci si pone una prospettiva che metta al centro la pace, la giustizia ed il dialogo. Tecnocrazia, finanziarizzarione dell’economia, cinismo politico, divaricazione crescente delle differenze socio-economiche e crescita incontrollata della violenza a tutti i livelli – dall’interpersonale all’internazionale – non lasciano davvero molto spazio alla speranza in un mondo diverso e sembrano mortificare gli sforzi di chi si ostina a cercare di cambiarlo dal basso. Una ‘maleducazione permanente’, inoltre, sembrerebbe essersi impossessata della nostra sempre più veloce e virtuale comunicazione, ridotta a freddo scambio mediatico, aspro scontro polemico e divulgazione di menzogne spacciate per dati di fatto. Il movimento per la pace, a sua volta, già da molto tempo si dibatte tra divisioni interne ed appare bloccato dall’oggettiva difficoltà di trasmettere – e soprattutto di testimoniare – un messaggio profondamente alternativo in un contesto caratterizzato dal pensiero unico e dalla normalizzazione della violenza, da quella personale a quella degli eserciti. Che fare, allora? La risposta ce l’ha data lo stesso Capitini, esortandoci a non isolarci, a cercare la collaborazione degli altri, a ragionare in una prospettiva comunitaria.

Viviamo in tempi difficili. Ancor più ostici se ci si pone una prospettiva che metta al centro la pace, la giustizia ed il dialogo. Tecnocrazia, finanziarizzarione dell’economia, cinismo politico, divaricazione crescente delle differenze socio-economiche e crescita incontrollata della violenza a tutti i livelli – dall’interpersonale all’internazionale – non lasciano davvero molto spazio alla speranza in un mondo diverso e sembrano mortificare gli sforzi di chi si ostina a cercare di cambiarlo dal basso. Una ‘maleducazione permanente’, inoltre, sembrerebbe essersi impossessata della nostra sempre più veloce e virtuale comunicazione, ridotta a freddo scambio mediatico, aspro scontro polemico e divulgazione di menzogne spacciate per dati di fatto. Il movimento per la pace, a sua volta, già da molto tempo si dibatte tra divisioni interne ed appare bloccato dall’oggettiva difficoltà di trasmettere – e soprattutto di testimoniare – un messaggio profondamente alternativo in un contesto caratterizzato dal pensiero unico e dalla normalizzazione della violenza, da quella personale a quella degli eserciti. Che fare, allora? La risposta ce l’ha data lo stesso Capitini, esortandoci a non isolarci, a cercare la collaborazione degli altri, a ragionare in una prospettiva comunitaria. La parola più pronunciata e scritta in questi giorni è sicuramente ‘auguri’. E’ probabile che chi la dice e ripete creda di conoscere già il senso di questo vocabolo oppure, più semplicemente, che non si preoccupi affatto di approfondirne il significato. Visto che siamo giunti all’inizio del nuovo anno, periodo in cui gli auguri si sprecano, mi sembra però il caso di capirci qualcosa in più, cercando l’origine della parola in questione, la sua etimologia. Molte persone, in particolare quelle che hanno fatto studi classici, sono convinte che il vocabolo abbia un diretto rapporto con la figura degli augures, autorevole collegio di sacerdoti che, nell’antica Roma, predicevano il futuro ispirandosi a vari segni, tra cui il volo degli uccelli, il loro modo di nutrirsi ed i loro richiami.

La parola più pronunciata e scritta in questi giorni è sicuramente ‘auguri’. E’ probabile che chi la dice e ripete creda di conoscere già il senso di questo vocabolo oppure, più semplicemente, che non si preoccupi affatto di approfondirne il significato. Visto che siamo giunti all’inizio del nuovo anno, periodo in cui gli auguri si sprecano, mi sembra però il caso di capirci qualcosa in più, cercando l’origine della parola in questione, la sua etimologia. Molte persone, in particolare quelle che hanno fatto studi classici, sono convinte che il vocabolo abbia un diretto rapporto con la figura degli augures, autorevole collegio di sacerdoti che, nell’antica Roma, predicevano il futuro ispirandosi a vari segni, tra cui il volo degli uccelli, il loro modo di nutrirsi ed i loro richiami.  Ma è davvero questo che vogliamo e possiamo ‘augurare’ a noi stessi ed al nostro prossimo? Non avvertiamo un che di falso – o quantomeno di retorico – in questo genere di auspicio? In barba alla nostra autoconsolatoria e pretestuosa visione d’una crescita illimitata ed aperta a tutti, la realtà delle cose e l’esperienza storica c’insegnano, viceversa, che la fortuna di alcuni comporta spesso la sciagura per tanti altri, come recita il cinico detto: “Mors tua vita mea”. Risorse e potere, d’altra parte, non sono affatto illimitate ed una crescita esponenziale e generalizzata non è nell’ordine delle cose. Come nel caso della classica ‘coperta stretta’, chi la tira con forza dalla propria parte non può fingere che non sta scoprendo qualcun altro. Certo, sarebbe bello credere – e quindi augurarci gli uni con gli altri – che ogni persona possa aspirare a migliorare a dismisura la propria condizione senza compromettere neanche un poco la condizione esistenziale di tutti gli altri e, in prospettiva, delle generazioni future. Purtroppo la verità è ben altra e l’attuale modello di sviluppo ci sta portando a registrare che la sola crescita innegabile è quella della ‘forbice’ che divide una ristretta minoranza (sempre più ricca e potente) dalla stragrande maggioranza dell’umanità (sempre più indigente e priva di diritti).

Ma è davvero questo che vogliamo e possiamo ‘augurare’ a noi stessi ed al nostro prossimo? Non avvertiamo un che di falso – o quantomeno di retorico – in questo genere di auspicio? In barba alla nostra autoconsolatoria e pretestuosa visione d’una crescita illimitata ed aperta a tutti, la realtà delle cose e l’esperienza storica c’insegnano, viceversa, che la fortuna di alcuni comporta spesso la sciagura per tanti altri, come recita il cinico detto: “Mors tua vita mea”. Risorse e potere, d’altra parte, non sono affatto illimitate ed una crescita esponenziale e generalizzata non è nell’ordine delle cose. Come nel caso della classica ‘coperta stretta’, chi la tira con forza dalla propria parte non può fingere che non sta scoprendo qualcun altro. Certo, sarebbe bello credere – e quindi augurarci gli uni con gli altri – che ogni persona possa aspirare a migliorare a dismisura la propria condizione senza compromettere neanche un poco la condizione esistenziale di tutti gli altri e, in prospettiva, delle generazioni future. Purtroppo la verità è ben altra e l’attuale modello di sviluppo ci sta portando a registrare che la sola crescita innegabile è quella della ‘forbice’ che divide una ristretta minoranza (sempre più ricca e potente) dalla stragrande maggioranza dell’umanità (sempre più indigente e priva di diritti). Concludo questa mia riflessione d’inizio d’anno formulando anch’io un augurio. Auguro infatti di riuscire a vedere la realtà con occhio diverso, rinunciando alla comoda illusione che tutti possano avere tutto, drammaticamente smentita dal crescente divario economico, sociale e culturale che abbiamo sotto gli occhi. Spero quindi che l’umanità la smetta di inseguire il malsano miraggio d’una crescita illimitata, causa invece di sottosviluppo per tanti esseri umani e di distruzione degli equilibri ecologici. Mi auguro poi che l’unica crescita che ci stia a cuore in questo nuovo anno sia quella del bene comune e dei beni comuni, il contrario cioè della privatizzazione e dell’accaparramento delle risorse. A questo punto non mi resta che lasciare la parola ai famosi “auguri scomodi”, formulati circa vent’anni fa dal grande vescovo don Tonino Bello:

Concludo questa mia riflessione d’inizio d’anno formulando anch’io un augurio. Auguro infatti di riuscire a vedere la realtà con occhio diverso, rinunciando alla comoda illusione che tutti possano avere tutto, drammaticamente smentita dal crescente divario economico, sociale e culturale che abbiamo sotto gli occhi. Spero quindi che l’umanità la smetta di inseguire il malsano miraggio d’una crescita illimitata, causa invece di sottosviluppo per tanti esseri umani e di distruzione degli equilibri ecologici. Mi auguro poi che l’unica crescita che ci stia a cuore in questo nuovo anno sia quella del bene comune e dei beni comuni, il contrario cioè della privatizzazione e dell’accaparramento delle risorse. A questo punto non mi resta che lasciare la parola ai famosi “auguri scomodi”, formulati circa vent’anni fa dal grande vescovo don Tonino Bello:

Qualche volta mi chiedo perché non sono come tanti altri amici che, beati loro, riescono ad occuparsi di una sola questione, per cui il loro impegno è certamente più continuativo ed efficace. Il fatto è che la mia natura mi porta a stabilire delle relazioni fra le cose di cui mi capita di occuparmi, per ragioni di lavoro o per scelta personale. Ciò comporta che, fin dagli anni ’70, il mio impegno non si è limitato all’opposizione a guerra e militarismo in chiave di obiezione di coscienza, resistenza nonviolenta e difesa alternativa. Già allora, infatti, non mi sfuggivano gli aspetti sociali e quelli ambientali connessi ai conflitti bellici e questo mi ha consentito di approfondire la mia analisi e d’impegnarmi, in seguito, anche in questi altri due ambiti d’azione.

Qualche volta mi chiedo perché non sono come tanti altri amici che, beati loro, riescono ad occuparsi di una sola questione, per cui il loro impegno è certamente più continuativo ed efficace. Il fatto è che la mia natura mi porta a stabilire delle relazioni fra le cose di cui mi capita di occuparmi, per ragioni di lavoro o per scelta personale. Ciò comporta che, fin dagli anni ’70, il mio impegno non si è limitato all’opposizione a guerra e militarismo in chiave di obiezione di coscienza, resistenza nonviolenta e difesa alternativa. Già allora, infatti, non mi sfuggivano gli aspetti sociali e quelli ambientali connessi ai conflitti bellici e questo mi ha consentito di approfondire la mia analisi e d’impegnarmi, in seguito, anche in questi altri due ambiti d’azione. ei giorni che stiamo vivendo, uno degli aggettivi che si sprecano è ‘felice’. Generalmente lo si riferisce al Natale, sebbene sia a sua volta un aggettivo e non un nome, in quanto abbreviazione dell’espressione latina ‘dies natalis’: giorno della nascita. Del resto anche in ‘festa/e’ – altra parola solitamente accoppiata a ‘felice’ – si nasconde un aggettivo, poiché il ‘dies festus’ degli antichi Romani indicava una giornata di gioia pubblica, di giubilo, da un antica radice sanscrita che ci riporta ad un senso di condivisione e di accoglienza. Tornando a ‘felice’, anche la ricerca dell’origine di questo attributo ci porta ad una radice sanscrita, da cui è derivato il verbo greco ‘fyo’, il cui significato è produrre, generare, tanto che da esso derivano sia ‘fecondo’ sia ‘feto’. Augurare a qualcuno un ‘felice Natale’, pertanto, significa auspicare che a questa persona la Nascita per eccellenza (dalla quale anche nel nostro laico mondo continuiamo a calcolare gli anni) risulti feconda, apporti cose buone e produca frutti positivi.

ei giorni che stiamo vivendo, uno degli aggettivi che si sprecano è ‘felice’. Generalmente lo si riferisce al Natale, sebbene sia a sua volta un aggettivo e non un nome, in quanto abbreviazione dell’espressione latina ‘dies natalis’: giorno della nascita. Del resto anche in ‘festa/e’ – altra parola solitamente accoppiata a ‘felice’ – si nasconde un aggettivo, poiché il ‘dies festus’ degli antichi Romani indicava una giornata di gioia pubblica, di giubilo, da un antica radice sanscrita che ci riporta ad un senso di condivisione e di accoglienza. Tornando a ‘felice’, anche la ricerca dell’origine di questo attributo ci porta ad una radice sanscrita, da cui è derivato il verbo greco ‘fyo’, il cui significato è produrre, generare, tanto che da esso derivano sia ‘fecondo’ sia ‘feto’. Augurare a qualcuno un ‘felice Natale’, pertanto, significa auspicare che a questa persona la Nascita per eccellenza (dalla quale anche nel nostro laico mondo continuiamo a calcolare gli anni) risulti feconda, apporti cose buone e produca frutti positivi.

anto premesso, lasciatemi dire che un Natale inteso come ulteriore occasione per affollare strade e negozi non è il modo migliore di celebrarlo, e non lo è neppure il fatto che ad affollarsi siano chiese o mostre presepiali. Cancellare la scintillante veste scenografica, iconografica o musicale del Natale, del resto, sarebbe un’assurdità e io, da buon napoletano, non propongo nulla di simile, anche perché ridurre la ‘forma’ di una festa non equivale a valorizzarne il ‘contenuto’. Penso solo che non dovremmo lasciare che quest’ultimo, con i suoi significati e valori, sia sempre più banalizzato e strumentalizzato per vendere prodotti e gadget vari o per dare un po’ d’ossigeno al settore turistico. Il fatto che questo Natale registri temperature sensibilmente superiori alle medie stagionali parrebbe un altro motivo per affollarci nelle strade, nei magazzini, nei cinema ed in tutti gli altri luoghi in cui crediamo di doverlo ‘celebrare’. Sarebbe però da sciocchi non renderci conto che tali anomalie climatiche sono il risultato di una dissennata politica energetica e d’un modello di sviluppo consumistico e predatorio verso le risorse della Terra e l’esistenza di tanti esseri, umani e non. Ma allora che razza di Natale vogliamo festeggiare, se tradiamo il principio stesso di questa parola, che sottende l’idea di ‘nascita’ e quindi di ‘vita’?

anto premesso, lasciatemi dire che un Natale inteso come ulteriore occasione per affollare strade e negozi non è il modo migliore di celebrarlo, e non lo è neppure il fatto che ad affollarsi siano chiese o mostre presepiali. Cancellare la scintillante veste scenografica, iconografica o musicale del Natale, del resto, sarebbe un’assurdità e io, da buon napoletano, non propongo nulla di simile, anche perché ridurre la ‘forma’ di una festa non equivale a valorizzarne il ‘contenuto’. Penso solo che non dovremmo lasciare che quest’ultimo, con i suoi significati e valori, sia sempre più banalizzato e strumentalizzato per vendere prodotti e gadget vari o per dare un po’ d’ossigeno al settore turistico. Il fatto che questo Natale registri temperature sensibilmente superiori alle medie stagionali parrebbe un altro motivo per affollarci nelle strade, nei magazzini, nei cinema ed in tutti gli altri luoghi in cui crediamo di doverlo ‘celebrare’. Sarebbe però da sciocchi non renderci conto che tali anomalie climatiche sono il risultato di una dissennata politica energetica e d’un modello di sviluppo consumistico e predatorio verso le risorse della Terra e l’esistenza di tanti esseri, umani e non. Ma allora che razza di Natale vogliamo festeggiare, se tradiamo il principio stesso di questa parola, che sottende l’idea di ‘nascita’ e quindi di ‘vita’? a prima considerazione che faccio è che non possiamo ‘celebrare’ il Natale senza soffermarci sul messaggio di vita che ce ne viene. La nostra sta diventando sempre più una cultura di morte, come sottolineavo in un mio articolo su “Oiko-nomia vs Death-Economy” (2). Certo, ognuno è libero di fare le sue scelte e d’impostare come crede la propria esistenza. Credo però che non si debba fare memoria del momento in cui Dio si è fatto uomo per salvarci utilizzando modalità che tradiscano questa scelta di vita e di riconciliazione. Durante le festività natalizie si registrano eccidi di animali, stragi di persone per incidenti e per guerre, violazioni delle più elementari norme di rispetto della natura e delle sue leggi. E’ di soli due giorni fa il bombardamento di una scuola di Damasco, nel quale sono morte 49 persone e si sono registrati più di 200 feriti. All’inizio di dicembre, in California è stata compiuta un’assurda strage di disabili (14 morti e 18 feriti) che stavano preparandosi a festeggiare il Natale. Per non parlare poi delle ordinarie stragi di animali sacrificati senza scrupolo ai nostri luculliani cenoni, evitare le quali non richiede una particolare determinazione e forza di volontà, visto che la stessa L.A.V. ci ricorda che “Se ogni italiano mangiasse vegetariano una volta alla settimana per un anno risparmieremmo la vita a 12 milioni di animali. Pesci esclusi.” (3) Né le feste delle altre religioni sono molto più rispettose del mondo animale, se i giornali ci riportano di vere e proprie ‘mattanze’ che insanguinano le celebrazioni nei paesi islamici e perfino in quelli di tradizione induista. Ebbene, proviamo almeno a bandire da questo Natale ciò che richiama la morte e la distruzione, dalle armi giocattolo regalate ai piccoli agli esplosivi in miniatura che dovrebbero allietarlo, ma l’anno scorso hanno mandato in ospedale 251 persone (361 nel 2013), con gravi ferite o mutilazioni.

a prima considerazione che faccio è che non possiamo ‘celebrare’ il Natale senza soffermarci sul messaggio di vita che ce ne viene. La nostra sta diventando sempre più una cultura di morte, come sottolineavo in un mio articolo su “Oiko-nomia vs Death-Economy” (2). Certo, ognuno è libero di fare le sue scelte e d’impostare come crede la propria esistenza. Credo però che non si debba fare memoria del momento in cui Dio si è fatto uomo per salvarci utilizzando modalità che tradiscano questa scelta di vita e di riconciliazione. Durante le festività natalizie si registrano eccidi di animali, stragi di persone per incidenti e per guerre, violazioni delle più elementari norme di rispetto della natura e delle sue leggi. E’ di soli due giorni fa il bombardamento di una scuola di Damasco, nel quale sono morte 49 persone e si sono registrati più di 200 feriti. All’inizio di dicembre, in California è stata compiuta un’assurda strage di disabili (14 morti e 18 feriti) che stavano preparandosi a festeggiare il Natale. Per non parlare poi delle ordinarie stragi di animali sacrificati senza scrupolo ai nostri luculliani cenoni, evitare le quali non richiede una particolare determinazione e forza di volontà, visto che la stessa L.A.V. ci ricorda che “Se ogni italiano mangiasse vegetariano una volta alla settimana per un anno risparmieremmo la vita a 12 milioni di animali. Pesci esclusi.” (3) Né le feste delle altre religioni sono molto più rispettose del mondo animale, se i giornali ci riportano di vere e proprie ‘mattanze’ che insanguinano le celebrazioni nei paesi islamici e perfino in quelli di tradizione induista. Ebbene, proviamo almeno a bandire da questo Natale ciò che richiama la morte e la distruzione, dalle armi giocattolo regalate ai piccoli agli esplosivi in miniatura che dovrebbero allietarlo, ma l’anno scorso hanno mandato in ospedale 251 persone (361 nel 2013), con gravi ferite o mutilazioni. poi ricordiamo che non ci può essere Natale se non proteggiamo la Natura, rispettandone i ritmi e le leggi biologiche e salvaguardando il prezioso tesoro della biodiversità. Questa parola finalmente circola di più e sta diffondendo una maggiore consapevolezza della complessa ricchezza della vita, ma anche della sua fragilità. Un autentico profeta della tutela e promozione della biodiversità naturale è stato il mio grande amico e maestro Antonio D’Acunto, la cui scomparsa – circa un anno fa – ha privato i suoi tanti amici ed estimatori di una guida insostituibile. E proprio con le profetiche ed acute parole di Antonio, raccolte in un volume appena pubblicato, concludo questa riflessione sul collegamento tra Natale e Natura. E’ una lezione di vita e di speranza in un mondo dove quest’ultima non sia distrutta né biecamente sfruttata dall’uomo, bensì ‘celebrata’ in tutta la sua sacralità. Per Francesco d’Assisi era il modo per onorare il Padre attraverso i ‘frati’ e le ‘sore’ dei quali – ci ha ricordato il Papa – siamo stati fatti dominatori ma solo amorevoli ‘custodi’. (4)

poi ricordiamo che non ci può essere Natale se non proteggiamo la Natura, rispettandone i ritmi e le leggi biologiche e salvaguardando il prezioso tesoro della biodiversità. Questa parola finalmente circola di più e sta diffondendo una maggiore consapevolezza della complessa ricchezza della vita, ma anche della sua fragilità. Un autentico profeta della tutela e promozione della biodiversità naturale è stato il mio grande amico e maestro Antonio D’Acunto, la cui scomparsa – circa un anno fa – ha privato i suoi tanti amici ed estimatori di una guida insostituibile. E proprio con le profetiche ed acute parole di Antonio, raccolte in un volume appena pubblicato, concludo questa riflessione sul collegamento tra Natale e Natura. E’ una lezione di vita e di speranza in un mondo dove quest’ultima non sia distrutta né biecamente sfruttata dall’uomo, bensì ‘celebrata’ in tutta la sua sacralità. Per Francesco d’Assisi era il modo per onorare il Padre attraverso i ‘frati’ e le ‘sore’ dei quali – ci ha ricordato il Papa – siamo stati fatti dominatori ma solo amorevoli ‘custodi’. (4)

ta, dall’immensa bellezza e ricchezza di suoni, voci, forme, espressioni, luci, colori, valori, realizzate in un tempo infinito dalla sua arte, dalla sua architettura, dalla sua ingegneria, dalla sua tecnica, dalla sua economia. Eppure non ne abbiamo coscienza, o almeno non nella misura necessaria; perché se così non fosse, non potremmo, almeno per quella parte cosciente, non agire per arrestare ed invertire tale processo. Perché non ne abbiamo coscienza? Non siamo indotti ad avere tale coscienza dal pensare il nostro essere quale essere estraneo al mondo della Natura e della Biodiversità: un’identità anzi con loro in conflitto permanente, in una guerra di conquista, di rapina, di spoliazione. Più Natura e Biodiversità si dissolvono, paradossalmente più cresce l’estraneità e la guerra di conquista alle ultime ‘risorse comuni’ di tutte le forme e specie viventi del Pianeta. Lo stesso, naturalmente importantissimo, crescente allarme del rischio di catastrofe per l’intero Pianeta per l’effetto serra ed i mutamenti climatici, nasce dalla preoccupazione della vita e del mantenimento dell’ ‘Economia’ di tale parte dominante dell’Umanità. Se la guerra contro la Natura e la Biodiversit

ta, dall’immensa bellezza e ricchezza di suoni, voci, forme, espressioni, luci, colori, valori, realizzate in un tempo infinito dalla sua arte, dalla sua architettura, dalla sua ingegneria, dalla sua tecnica, dalla sua economia. Eppure non ne abbiamo coscienza, o almeno non nella misura necessaria; perché se così non fosse, non potremmo, almeno per quella parte cosciente, non agire per arrestare ed invertire tale processo. Perché non ne abbiamo coscienza? Non siamo indotti ad avere tale coscienza dal pensare il nostro essere quale essere estraneo al mondo della Natura e della Biodiversità: un’identità anzi con loro in conflitto permanente, in una guerra di conquista, di rapina, di spoliazione. Più Natura e Biodiversità si dissolvono, paradossalmente più cresce l’estraneità e la guerra di conquista alle ultime ‘risorse comuni’ di tutte le forme e specie viventi del Pianeta. Lo stesso, naturalmente importantissimo, crescente allarme del rischio di catastrofe per l’intero Pianeta per l’effetto serra ed i mutamenti climatici, nasce dalla preoccupazione della vita e del mantenimento dell’ ‘Economia’ di tale parte dominante dell’Umanità. Se la guerra contro la Natura e la Biodiversit

Forse non ci facciamo più caso, ma “natale” è un aggettivo sostantivato, non un nome. Dies natalis in latino indicava sia il giorno della nascita sia la sua ricorrenza, ovvero ciò che noi chiamiamo “compleanno”. Va precisato che in data assai prossima a quella del nostro Natale – coincidente col Solstizio d’inverno – gli antichi Romani già festeggiavano il “Sole Invitto”(Dies natalis Solis Invicti), culto introdotto nel 274 dall’imperatore Aureliano e riconfermato da Costantino. Fu proprio quest’ultimo, dopo la conversione al Cristianesimo, che trasformò quella celebrazione pagana del Sole invincibile nella ricorrenza della nascita di Gesù Cristo.

Forse non ci facciamo più caso, ma “natale” è un aggettivo sostantivato, non un nome. Dies natalis in latino indicava sia il giorno della nascita sia la sua ricorrenza, ovvero ciò che noi chiamiamo “compleanno”. Va precisato che in data assai prossima a quella del nostro Natale – coincidente col Solstizio d’inverno – gli antichi Romani già festeggiavano il “Sole Invitto”(Dies natalis Solis Invicti), culto introdotto nel 274 dall’imperatore Aureliano e riconfermato da Costantino. Fu proprio quest’ultimo, dopo la conversione al Cristianesimo, che trasformò quella celebrazione pagana del Sole invincibile nella ricorrenza della nascita di Gesù Cristo.