Una comunicazione…strategica

Mentre stenta a diffondersi ed affermarsi un modello di comunicazione nonviolenta – sebbene anche in Italia la ricerca e l’educazione in tal senso stiano diventando a poco alla volta argomento di studio e di approfondimento [i], non possiamo fare a meno di notare che l’attenzione a modalità comunicative più efficaci e convincenti sembra essere diventata una delle priorità del Ministero della difesa. Questo insolito impegno dei nostri vertici militari sul piano della comunicazione può senz’altro essere ricondotto alle abituali strategie propagandistiche delle forze armate, ma non credo che si debba sottovalutare che alla comunicazione da adottare da parte loro sia stato dedicato anche un apposito manuale [ii].

La contaminazione del settore militare da parte del lessico aziendalista non è certamente una novità, così come in ambito aziendale da tempo si parla di ‘strategie aziendali’, usando spesso un linguaggio piuttosto bellico. Gli obiettivi della comunicazione efficace, finalizzata alla promozione del marketing, sono stati già mutuati da organizzazioni con caratteristiche molto differenti, come è successo con la scuola e come ora accade con la difesa. Anche in tali ambiti, infatti, chiarezza, coerenza e capacità di cogliere il bersaglio sono comunque fondamentali, insieme all’impiego d’un linguaggio credibile, carismatico e soprattutto persuasivo.

La tendenza ad impiegare particolari modalità comunicative in ambito militare ha caratterizzato soprattutto le forze armate statunitensi, dove l’attenzione ad un linguaggio ‘effective’ è sempre stata più marcata. In un recente articolo [iii], ad esempio, s’individuavano a tal proposito 16 ‘principi-chiave’, di cui i principali sono: chiarezza, brevità, empatia, adattabilità, linguaggio positivo, intelligenza emotiva. Un’altra fonte per capire come le forze armate degli USA hanno affrontato la questione è un capitolo di un libro dedicato specificamente alla ‘comunicazione militare’ [iv]. Una buona comunicazione – vi si afferma – è la pietra angolare di una leadership efficace e un’importante componente in ambito militare, in quanto accresce la consapevolezza delle questioni e fornisce possibili soluzioni, facendo anche da ponte verso le altre sensibilità culturali e quindi facilitando il consenso.

Nel manuale predisposto dal Ministero della difesa italiano, più che ad una generica efficacia comunicativa del linguaggio militare, sembra però che si punti a un obiettivo più specifico: omogeneizzare e rendere accattivante e persuasiva l’immagine delle nostre forze armate, allo stato non particolarmente brillante. Non è un caso che le finalità perseguite da quel dicastero [v] siano stati individuate principalmente nella identità, sinergia, rapidità, credibilità, efficacia ed integrazione del c.d. ‘strumento militare’, lasciando intendere che finora esso sia stato caratterizzato in modo abbastanza differente.

Fondare la comunicazione della Difesa su quei sei pilastri è dunque considerata dai vertici politici e militari la bussola per orientare le sue attuali e future strategie propagandistiche verso la società civile, le agenzie formative ed il mondo della produzione, penetrandole e contaminandole con i propri ‘valori’. Ecco perché vale la pena di approfondire questo aspetto, proprio alla luce della crescente pervasività della ‘cultura militare’ nella nostra società.

Metalinguistica della comunicazione militare

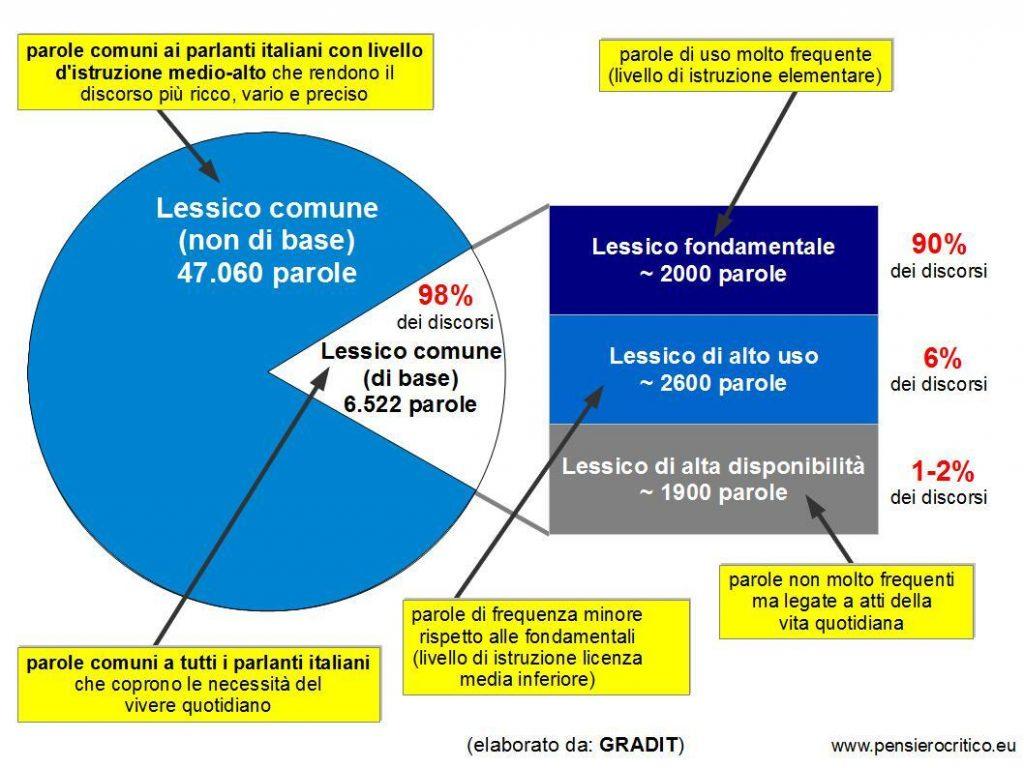

Scandagliare le modalità comunicative di testi riguardanti la Difesa, utilizzando le tecniche dell’ecolinguistica ed in particolare l‘analisi critica del discorso’, è un esercizio che ho già illustrato nel mio ultimo libro [vi] e praticato in alcuni articoli sul mio blog ecopacifista [vii].

In questo caso, però, la mia indagine assume dei tratti metalinguistici, perché non si tratta tanto di analizzare le caratteristiche linguistiche di un testo, ricavandone informazioni sulle sue reali finalità comunicative, quanto di cogliere tali aspetti in uno scritto che indica ai militari proprio le modalità da adottare nella loro comunicazione pubblica.

L’opuscolo ministeriale, a partire dal dichiarato perseguimento dei sei obiettivi già anticipati, si pone infatti come un concreto manuale di comunicazione efficace per i vari gradi e funzioni delle forze armate italiane, il cui ‘scopo’ sarebbe “garantire che i cittadini siano adeguatamente informati e coinvolti, favorendo la loro consapevolezza e partecipazione nelle scelte e attività pubbliche” (p. 3). Poche righe più avanti, questa finalità ‘sociale’ viene di fatto smentita dall’affermazione che tale “policy comunicativa”. deve comunque essere in linea con le linee programmatiche del Ministero della difesa emanate nel 2023 e che “rappresentano il principale riferimento normativo e strategico per l’individuazione degli obiettivi che dovranno essere perseguiti dalla Funzione Comunicazione della Difesa”.

Il lodevole scopo informativo e partecipativo dichiarato in premessa, però, mal si concilia col prioritario rispetto gerarchico di rigide norme e finalità strategiche calate dall’alto, fra cui spiccano: (a) la centralità geopolitica del Mediterraneo e dell’Africa (“fronte sud dell’Alleanza Atlantica e dell’Unione Europea”); (b) il posizionamento dell’Italia come “hub energetico per l’Europa”; (c) la collaborazione con organizzazioni globali come ONU, NATO e UE per “la rinnovata promozione di un ordine internazionale” (p. 4); (d) “La gestione delle risorse idriche e alimentari, cruciale per la sicurezza nazionale e l’economia”; (e) la Cybersecurity e il dominio italiano “in materia spaziale ed aereospaziale”.

Tutti questi obiettivi politico-militari non sembrano affatto una semplice proposta da sottoporre al confronto democratico, semmai decisioni già assunte, che comunque occorre far…digerire alla comunità civile in modo indolore.

“L’evoluzione della società richiede che la Difesa non solo si adatti ai cambiamenti, ma che diventi un agente di trasformazione, migliorando continuamente le proprie strutture, la formazione e le capacità decisionali. Questo implica una valorizzazione delle diversità, una promozione della meritocrazia e un adattamento a tempi in cui la rapidità di azione e la capacità di visione globale sono essenziali” (p. 5).

Emerge con chiarezza l’esigenza di un cambiamento nella postura della struttura difensiva italiana, improntandola ad un modello d’azione decisamente più aperto, efficiente e veloce, come conferma il tris di aggettivi usati poco dopo per prefigurare appunto “una Difesa italiana rinnovata, più agile ed efficace”, in cui le forze armate siano “pronte a gestire sfide di complessità crescente”, con una “visione interforze” (pp.5-6). Ma il cuore del discorso, nello specifico, mi sembra la seguente affermazione:

“La Comunicazione ha come obiettivo principale quello di presentare la Difesa e le Forze Armate come elementi essenziali del sistema nazionale e internazionale di sicurezza, al servizio della protezione delle nostre libertà. Sarà fondamentale comunicare l’immagine di un Comparto Difesa coeso, preparato, integrato ed efficiente, capace di esprimere tecnologie all’avanguardia, senza ignorare i costi e gli impegni che tale capacità comporta” (p.6).

Insomma, ciò che i vertici politico-militari ci vogliono far sapere è che: (i) grazie alle ff.aa. siamo e saremo più sicuri e protetti; (ii) ciò prevede la promozione di una loro immagine più coesa, efficiente e moderna. Questo messaggio, d’altronde, lascia intendere che tutto ciò non è proprio di attualità, ragion per cui l’urgente riforma strutturale dell’organizzazione militare va integrata da una valida campagna comunicativa, che fin da subito ne rafforzi e migliori l’immagine pubblica.

“Per tutti vale il tassativo indirizzo che … sempre, si dovrà far riferimento a un’unica realtà identitaria che si sintetizza con il termine “DIFESA” (p. 8), anche qui evocando per contrasto i fantasmi di cinque armi diverse e specifiche, in competizione tra loro.

I canali individuati dal manuale della Difesa per promuovere questa rinnovata ed unitaria immagine delle nostre ff.aa. sono molteplici. Si va dagli eventi pubblici (mostre, convegni, seminari…) ad iniziative culturali (editoriali, cinematografiche, televisive, accademiche…) ed a promozioni esterne (patrocini, campagne comunicative specifiche ed interministeriali…), partendo ovviamente da celebrazioni ufficiali più o meno popolari (7 gennaio, 17 marzo 25 aprile, 2 giugno, 4 novembre, 12 novembre).

I destinatari del documento vanno, gerarchicamente, dai decisori politici agli interlocutori interni alle ff.aa., passando per una generica ‘opinione pubblica’ e per gli ‘attori culturali ed economici’, cui recentemente il M.D. ha dedicato palesemente una particolare attenzione, infiltrando il sistema formativo e produttivo italiano. Ad un certo punto del documento, peraltro, si parla ancor più apertamente di “progetti pubblicitari e di brand marketing’” (p. 9), presentando il comparto della difesa come una sorta di ‘corporation’, che deve fare i conti con una ‘compatibilità finanziaria’ non adeguata a questa epocale trasformazione.

Quali sono gli obiettivi della comunicazione sulla difesa?

Nel documento ministeriale, le sei finalità generali della comunicazione militare (identità, sinergia, rapidità, credibilità, efficacia ed integrazione) vengono declinate con maggiore precisione, enunciando sei obiettivi da perseguire attraverso tale modalità comunicativa.

- Identità verbale (#NOISIAMOLADIFESA), esplicitata come ricerca della ‘unità nella diversità’, in una logica ‘interforze’ che consenta una ‘integrazione’ sul piano fisico, cognitivo e virtuale. Per conseguire questo obiettivo, si precisa, va acquisita una ‘semantica condivisa’, in modo da ‘evitare le diversità’ ed ‘enfatizzare l’unità’.

“Va poi posto ogni sforzo per far conoscere l’entusiasmo, la passione, e la dedizione – in sintesi i valori – che caratterizzano l’agire del personale e l’appartenenza alla Difesa. Le Forze Armate dovranno effettivamente diventare nel più breve tempo possibile un unicum realmente integrato, interoperabile, complementare e armonizzato” (p. 10).

Sul piano semantico, è evidente l’insistenza sul concetto di unità, che richiede uno sforzo di integrazione, complementarietà ed armonia, per superare le ovvie diversità puntando invece sui ‘valori’ comuni delle ff. aa. Ma il fatto stesso che per descrivere la loro auspicata ‘unità’ siano utilizzare espressioni come ‘identità verbale’ e ‘semantica condivisa’ lascia trasparire che si tratta di una strategia comunicativa più che d’un effettivo cambiamento.

- Sinergia delle componenti: essa sembrerebbe invece indicare una trasformazione più pratica e concreta dello ‘strumento militare moderno’, per conferirgli la “capacità di essere perfettamente interoperabile, complementare e armonizzato è necessaria per prevalere contro future minacce, non solo in ambito Alleanza, ma anche a livello nazionale” (p. 11). Le condizioni per raggiungere l’obiettivo sono, da un lato, l’integrazione dei processi formativi del personale e, dall’altro, una “profonda evoluzione in chiave interforze dello strumento militare sul piano ordinativo, logistico, tecnologico e normativo”, rivedendo le strutture di vertice ed unificando settori e servizi comuni delle ff. aa.

In questo secondo caso le parole-chiave sono sinergia ed integrazione, concetti che insistono su un’identità da costruire e richiedono quindi una fase intermedia di formazione degli addetti e di revisione delle strutture. In tale direzione, la realizzazione di una strategia comunicativa comune – sul piano linguistico ed informatico – viene appunto considerata essenziale.

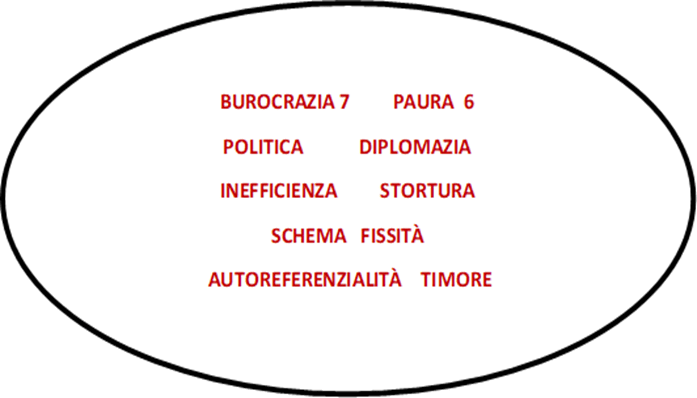

- Rapidità dei processi decisionali: in questo paragrafo noto una contraddizione tra la lusinghiera affermazione che “l’organizzazione delle forze armate è un’eccellenza nel panorama istituzionale nazionale” e quella immediatamente successiva, secondo la quale “si necessita, quindi, di una rapidità decisionale ben superiore a quella generata dall’attuale architettura della Difesa […] Un Sistema Difesa efficiente è un obiettivo che va raggiunto per il futuro della nostra Nazione e per il futuro delle Organizzazioni internazionali di cui facciamo parte” (p. 13). Insomma, premesso enfaticamente che in Italia il modello organizzativo della difesa è già ‘eccellente’, nel documento il suo vero limite allo stato è invece individuato nella sua non ancora adeguata ‘capacità decisionale’. Anche nell’enunciazione delle due condizioni per raggiungere tale obiettivo mi sembra che affiori una contraddizione. Se da un lato si auspica uno snellimento procedurale attraverso una logica bottom-up – che darebbe più peso alla base dell’0rganizzazione – dall’altro si sottolinea che “bisognerebbe spostare più in alto possibile il punto dove risiedono le conoscenze e competenze necessarie” (p. 13), richiamando invece una logica verticistica, di natura meritocratica e gerarchica. Resta poi oscuro e un po’ ‘inquietante il successivo riferimento alla ‘specificità d’azione del militare’ ed alla necessità di “guadagnare e mantenere un vantaggio cognitivo,attraverso una supremazia informativa predittiva”.

- Credibilità dello Strumento di Difesa: “La credibilità delle organizzazioni, e prima ancora delle Istituzioni, passa anche attraverso un positivo ed efficiente rapporto di gestione delle risorse e output da esse prodotto – in particolar modo un efficiente rapporto tra personale impiegato e risultato ottenuto da tale impiego […] Occorre pertanto elaborare degli strumenti di misurazione e analisi quantitativi e qualitativi che ci permettano di valutare l’efficacia operativa in assenza di un impiego effettivo dello Strumento Militare.” (p. 15). In tale premessa, di sapore più aziendale che militare, spiccano due concetti-base tipici del processo produttivo, efficienza ed efficacia dell’azione intrapresa, misurabili in base ai risultati conseguiti. Le condizioni per raggiungere questo quarto obiettivo sono infatti il “miglioramento, monitoraggio e misurazione della performance addestrativa del personale” ed una “riflessione sull’adeguata ripartizione delle dotazioni organiche del personale militare rispetto alle esigenze funzionali”. Uscendo dal consueto burocratese, ciò significa che si bisogna procurarsi più idonei strumenti valutativi dei risultati, ma anche adeguare l’organico militare alle sue nuove ed accresciute necessità operative. Mi sembra importante sottolineare anche l’affermazione seguente: “L’attuale modello, basato essenzialmente sul meccanismo del transito in servizio permanente, preclude un regolare avvicendamento fra più anziani e giovani. Di contro, l’obiettivo dovrebbe essere quello di offrire ai giovani un’esperienza a tempo determinato, con un qualificato programma di reinserimento nel mondo del lavoro” (p. 16). Se sul piano quantitativo sembra che s’ipotizzi il ripristino di meccanismi certi e dinamici di reclutamento, su quello qualitativo si apre ad una ‘riserva selezionata’, composta da ‘esperti’ e personale “privo di pregresse esperienze militari”.

- Sviluppo capacitivo ed efficacia d’impiego: il raggiungimento di questo obiettivo richiede “la certezza e la stabilità dei finanziamenti”, ma soprattutto “l’autonomia strategica nella ricerca scientifica e tecnologica: una sfida che vede il Sistema Difesa quale catalizzatore delle migliori energie creative, innovative e produttive del Paese” (p. 19). Emerge qui un elemento importante per l’efficacia del sistema militare, cioè la sua rivendicata autonomia in ambito scientifico e tecnologico. Una sorta di patente per agire in quel campo senza troppi controlli e limiti, in nome della difesa nazionale, come viene esplicitato in un successivo paragrafo, sul quale conviene quindi soffermarsi.

“…è bene spendere alcune parole per inquadrare anche sul piano etico e morale la questione della ricerca scientifica a fini militari. Per alleviare il senso di disagio che molti cittadini provano al pensiero che parte delle loro tasse sia utilizzata per finanziare lo sviluppo di moderni sistemi d’arma. Segnaliamo tre ragioni: la prima: è un dovere verso i nostri militari, che inviamo nel mondo, con questi sistemi d’arma, per difendere, ancor prima che i nostri interessi strategici, il supremo interesse di pace e sicurezza […] La seconda: noi siamo, quando ci muoviamo, dalla parte del giusto. Non perché siamo più bravi, ma perché la Costituzione è chiara. Il Parlamento si esprime e vigila. L’impiego delle nostre capacità militari è sempre stato e sempre sarà legittimo e rispettoso dei principi sanciti nel Diritto Internazionale Umanitario e dei conflitti armati […] La terza: larga parte del progresso della nostra società è una traslazione civile di innovazioni militari. Internet, il sistema GPS, il Radar, i Gruppi di Lavoro multi- disciplinari, i velivoli commerciali e i loro sistemi di sicurezza, i droni… sono solo alcuni esempi delle ricadute civili della ricerca a scopi militari” (pp. 19-20).

In questa parte del testo risulta evidente un atteggiamento autodifensivo dell’organizzazione militare che, non ignorando il ‘disagio’ morale della gente comune al pensiero che le tasse servano a finanziare progettazione e realizzazione di più moderni armamenti, intende rispondere con fermezza a tali obiezioni. La replica del Ministero si basa su tre princìpi che ritiene inconfutabili: 1) le ff. aa. difendono “il supremo interesse di pace e sicurezza” prima ancora che “i nostri interessi strategici”; 2) i militari sono, sempre e comunque, “dalla parte del giusto”, operando nella legittimità costituzionale e nel diritto internazionale; 3) la ricerca militare ha comunque “ricadute civili” che contribuiscono al progresso. Si tratta però di postulati tutti da dimostrare, affermazioni apodittiche che contrastano con la realtà.

La retorica dichiarazione di anteporre pace e sicurezza agli interessi nazionali, infatti, è già un’ammissione indiretta che questi due ‘interessi’ non coincidono. Anche la dichiarazione che le nostre ff. aa. sono costituzionalmente al servizio della democrazia repubblicana, oltre ad essere smentita da episodi più o meno recenti di trame e complotti, è contraddetta proprio dalla pretesa di ‘autonomia’ – e quindi di non sindacabilità e segretezza – della ricerca militare. Anche la terza affermazione è discutibile, poiché il possibile, ma non scontato, utilizzo civile delle c.d. ‘innovazioni militari’ non giustifica affatto la realizzazione di sistemi d’arma sempre più potenti e distruttivi.

- Integrazione nei meccanismi dell’Alleanza e nei rapporti bilaterali. Ai nostri militari, a quanto pare, non basta un ruolo da comprimari o, peggio, da comparse nei sempre più frequenti film di guerra. “Quale che sia la natura o la fattispecie della nostra partecipazione, il ruolo della Difesa italiana non può limitarsi meramente a quello di nazione contributrice di truppe. Deve aumentare la nostra rilevanza e la capacità autonoma di influenzare processi e operazioni in ambito internazionale […] (bisogna) incrementare ulteriormente la nostra capacità di influenzare i processi decisionali politico-militari nei consessi internazionali cui partecipiamo. n tale ambito vi sono segnali assai incoraggianti, primo tra tutti l’essere riusciti a far riconoscere dalla NATO la priorità del Fianco Sud nel nuovo Concetto Strategico. Di pari importanza è il nostro contributo nella stesura della Bussola Strategica in ambito UE.” (p. 21). Le parole-chiave di questo obiettivo mi sembrano rilevanza e influenza. Da essi si percepisce una certa insoddisfazione per il non ancora adeguato riconoscimento del nostro ruolo militare, da cui la richiesta di maggiore spazio e rilevanza all’interno sia dell’Alleanza Atlantica, sia dell’Unione. Non a caso si rivendica la priorità di un ‘tavolo Esteri-Difesa’ ed una ‘postura più matura’ nei riguardi delle missioni militari all’estero, per le quali si rivendicano procedure semplificate ed il riconoscimento di una leadership.

Che cosa ci vuole comunicare la comunicazione militare?

Nella parte finale del documento troviamo una “Declinazione degli Obiettivi del Sistema Difesa in obiettivi di comunicazione”, a partire da alcuni ‘messaggi’ che la comunicazione militare dovrebbe opportunamente veicolare:

- “cambiare la percezione dello Strumento Militare nazionale: da “efficiente e apprezzato in tutto il mondo, ma costoso” a “efficace e apprezzato in tutto il mondo, utile alla tutela degli interessi nazionali quale strumento di politica estera nonché formidabile volano di crescita per il Paese”;

- far capire che “i finanziamenti della Difesa non sono un “costo” da sostenere sottratto a settori percepiti come socialmente più “utili”, bensì un “investimento” in sicurezza, libertà e prosperità economica”;

- avviare un “processo di divulgazione e promozione della “cultura della Difesa” attraverso iniziative idonee a far conoscere le attività condotte dalle Forze Armate, sia quelle svolte nell’assolvimento dei propri compiti istituzionali sia quelle svolte a supporto della sicurezza e della stabilità globali nell’ambito delle Alleanze e delle Coalizioni di riferimento;

- promuovere il “processo di ammodernamento dello Strumento militare in termini di avanguardia tecnologica, interoperabilità e digitalizzazione […] le attività della Difesa con diretta ricaduta sullo sviluppo del Sistema Paese (industria, politiche energetiche, politiche immobiliari) […] l’acquisizione di valide risorse umane, in termini di reclutamento, addestramento e formazione” (p. 23).

Ancora una volta sono richiamati aspetti che dovrebbero valorizzare il ruolo delle ff. aa. agli occhi della società civile, usando gli strumenti della comunicazione per scopi di propaganda militare. Ritornano infatti concetti-chiave già enunciati (efficacia, crescita, sicurezza, stabilità, modernità), ma con una maggiore insistenza sulle ricadute socio-economiche della riforma delle ff. aa. (apprezzamento, investimento, prosperità, sviluppo).

I “temi di comunicazione” esposti in conclusione sono una utile sintesi di quanto il M.D. (e quindi il Governo) intende affermare, ricorrendo ad alcune parole d’ordine, slogan/hashtag da utilizzare in chiave mediatico-pubblicitaria:

- “Unità nella diversità”;

- Difesa come “moltiplicatore di opportunità del brand Italia e non solo del made in Italy”;

- “Difesa strumento indispensabile di deterrenza”;

- “Difesa a presidio degli interessi nazionali e dello sviluppo sostenibile” (p. 24);

- “Difesa come collettore/convogliatore/acceleratore tecnologico del Paese”;

- “Difesa al servizio del Paese non solo per la sicurezza”;

- “Difesa come modello di ricerca, innovazione e cambiamento”;

- “Difesa per il proprio personale”;

- “Difesa come promotore delle iniziative del Sistema Paese e della cooperazione internazionale”;

- “Difesa solidale” (p. 25);

- “Difesa patrimonio di valori e tradizioni”;

- “Difesa interprete dell’esigenza di una sicurezza collettiva condivisa”.

Anche questo ‘dodecalogo’ del buon comunicatore militare ricicla alcune parole-chiave evidenziate nella prima parte del documento (unità, sicurezza, innovazione), ma introduce altri concetti che rendano più positiva l’immagine delle nostre ff. aa. (opportunità, deterrenza, interesse nazionale, sostenibilità, accelerazione tecnologica, cooperazione, solidarietà, difesa delle tradizioni, condivisione).

A questo punto, provo anch’io a rendere in modo sintetico quale immagine di ‘difesa’ il Ministero cerca di trasmettere attraverso la ‘comunicazione militare’.

| A. CONCETTI BASILARI | B. FINALITÀ DICHIARATE | C. IMMAGINE PROPOSTA | D. MESSAGGI DA COMUNICARE “la Difesa è…” |

| 1.Identità | 1. Informazione | 1. Agilità | 1. Volano di crescita |

| 2. Sinergia | 2. Coinvolgimento | 2. Efficacia | 2. Non costo ma investimento |

| 3. Rapidità | 3. Consapevolezza | 3. Meritocrazia | 3. Fonte di sicurezza e stabilità |

| 4. Credibilità | 4. Partecipazione | 4. Coesione | 4. Stimolo allo sviluppo nazion. |

| 5. Efficacia | 5. Trasformazione | 5. Preparazione | “la Difesa serve a…” |

| 6. Integrazione | 6. Valorizzazione | 6. Integrazione | 5. Deterrenza |

| 7. Efficienza | 6. Sostenibilità | ||

| 8. Modernità | 7. Accelerazione tecnologica | ||

| 8. Cooperazione | |||

| 9. Solidarietà | |||

| 10. Difesa delle tradizioni | |||

| 11. Condivisione |

Da questo schema riassuntivo risalta l’intento del M.D. di utilizzare la comunicazione militare per trasmetterci un’immagine della difesa sempre più:

- unitaria (A1 – A2 – A6 – C4 – C6);

- moderna (B5 – C8);

- credibile (A3 – A4 -A5 – C1 – C2 – C3 – C5 – C7 – D2 – D7);

- popolare (B1 – B2 – B3 -B4 – B6 – D8 – D9 – D10 – D11);

- utile socio-economicamente (D1 – D3 – D4 – D5);

- sostenibile (D6).

Insomma, teniamo conto di questa ’strategia comunicativa’ del Ministero della difesa quando siamo raggiunti – sempre più spesso – da messaggi mediatici che esaltano le forze armate e promuovono la ‘cultura militare’. Si tratta di narrazioni smaccatamente propagandistiche, che mirano solo ad accrescere subdolamente il consenso alla militarizzazione della società civile, alla quale dobbiamo invece fermamente opporci [viii].

NOTE

[i] Cfr., ad es.: Marshall B. Rosenberg, Insieme possiamo farcela. Come risolvere i nostri conflitti in modo efficace e senza violenza, Torino, Esserci, 2017; Idem, Le parole sono finestre (oppure muri). Introduzione alla comunicazione nonviolenta, Torino, Esserci, 2003; Jean-Philippe Faure – Celine Girardet, Empatia. Al cuore della comunicazione non violenta, Firenze, Terra Nuova ed., 2017; Ermete Ferraro, Grammatica ecopacifista. Ecolinguistica e linguaggi di pace, Pisa, Centro Gandhi ed., 2022

[ii] Ministero della Difesa, Programma di Comunicazione M. D., Anno 2025 (Parte I) https://www.difesa.it/assets/allegati/3706/pc_md_2025.pdf

[iii] Cfr. Sgt. Nicolas Perez, 16 Key Principles of Effective Communication, DBDS, U.S. Dept. Of Defense, 2023 https://www.dvidshub.net/news/439448/16-key-principles-effective-communication

[iv] Cfr. Angela M. Yarnell,; Cindy Dullea, Neil E. Grunberg, Chapter 11: Military Communication – https://medcoeckapwstorprd01.blob.core.usgovcloudapi.net/pfw-images/dbimages/Fund%20ch%2011.pdf

[v] Cfr. Min. Dif., Programma di Comunicazione, cit., pp. 10-23

[vi] E. Ferraro, Grammatica ecopacifista, cit.

[vii] Cfr. ad es.: Ermete Ferraro, Un militarismo futurista? Analisi critica del discorso del gen. Carmine Masiello (2024) https://ermetespeacebook.blog/2024/11/14/un-militarismo-futurista/ ; Il camaleontico ambientalismo dei militari (2024) https://ermetespeacebook.blog/2024/07/24/il-camaleontico-ambientalismo-dei-militari/ ; Camaleonti con le stellette (2022) https://ermetespeacebook.blog/2022/02/09/camaleonti-con-le-stellette/ ; A rotta di…protocollo (2022) https://ermetespeacebook.blog/2022/01/29/a-rotta-di-protocollo/ ; Strategie sanitarie… (2021) https://ermetespeacebook.blog/2021/03/02/strategie-sanitarie/ ; Fenomenologia dello ‘strumento militare’ (2020) https://ermetespeacebook.blog/2020/05/26/fenomenologia-dello-strumento-militare/

[viii] Su questo tema ci sono varie ed utili fonti informative da consultare, in primo luogo il sito dell’Osservatorio contro la militarizzazione della scuola e dell’università https://osservatorionomilscuola.com/ ). V. anche il mio saggio “Il militarismo eterno”, Academia.edu, 2020 https://www.academia.edu/44126545/IL_MILITARISMO_ETERNO_Ermete_Ferraro